去年9月,借着劲草伙伴黄河源生态文化行活动,我们发现了草原失控垃圾的问题。11月,我们和成都根与芽环境文化交流中心再返黄河源,沿途拜访了许多在地机构,对当地社区垃圾处理问题进行了深入的调查。这篇调查报告集合了我们调查时候发现的种种问题,现在发表出来,希望社会上对这个话题感兴趣或有这方面工作经验的伙伴们可以看到,让我们与社区携手,一起整治草原失控垃圾,为减缓全球变暖出一份力!

户外垃圾也被称为失控垃圾,其原因是它们已经超出环卫管理能力并成为一个复杂的环境问题。随着商品经济的发展,以塑料为原材料的包装成为很多商品不可缺少的一部分。关于塑料,我个人认为它对人类生活的正面作用要比负面影响要多,而且多很多。譬如,如果没有塑料,那些让我们的生活变得舒适和快速的产品和技术就不存在,我们的生活也就无法想象;如果没有塑料,我们的食物和药品将无法得到很好地保存和保护,更 不说过上健康和卫生的生活。塑料的其他用途,比如制造电子器件,车辆的零部件等也是提升科技的重要因素。然而,塑料垃圾对环境的影响也是不容忽视的(UNEP, 2014)。

有关塑料垃圾对地球生态系统的影响的讨论在国内外日渐增多:国际上,联合国和终结垃圾联盟宣布将要战略合作,提出一系列循环经济的解决方案,在创造商业和谋生机会的同时,帮助提升资源回收水平;在国内,以上海为主的环保组织在“世界清洁日”的倡导下,发起了“捡拾中国”项目,以人人可见(垃圾),人人参与(捡拾)的捡拾行动口号,引领全国27个省份的环保志愿者,环保组织,以及户外俱乐部和一些企业等约700个志愿团队参与捡拾。参与人数高达10万人(2018,捡拾中国)。在西北,荒野新疆发起了“净山净心-户外失控垃圾管理”项目,动员全国各地志愿者的力量,在新疆天山地区开展清理垃圾活动,每次捡拾垃圾重量均在1000kg以上;同时,在新疆,拾途中国项目在新库公路两侧580公里内徒步20余天,捡拾垃圾约200袋(2019,龙8登录拾途中国)。在青海格尔木,绿色江河通过建立“分散收集、长途运输、集中处理”的策略,在青藏公路两侧格尔木段进行多年的捡拾行动,现在已与当地政府,社区和游客以多方联动的模式,正在努力减少青藏线上的塑料垃圾污染。

2020年9月,原上草与7位“劲草伙伴”共赴三江源国家公园黄河源区,在体验高原生物、文化多样性的同时,与黄河源在地牧民、生态管护员一起捡拾和监测了阿尼玛卿神山转山道路两旁的垃圾。监测结果显示,塑料类垃圾占总垃圾量的33%,其余的垃圾有纸盒,碎玻璃、废弃的金属和橡胶制品等。

黄河源头的户外垃圾数量和对生态的影响不容小觑。它将影响生活在黄河中下游数亿的生命和约7万平方千米的内陆和近海的生态安全。根据收到在地环保组织的反馈,黄河源的牧民从2007年起意识到垃圾问题的严重性,开始了长达十余年的民间捡拾垃圾环保行动。最初的两三年,每年组织1-2次村民集体进行捡拾活动,捡拾好的垃圾都需要大卡车运输到附近县城的垃圾填埋场,或是就近的无人区挖个坑进行填埋;直到近一两年,垃圾数量相对变少了,但是由于高海拔地区的基础设施的不完善和技术的限制,只能做到视野范围内“无垃圾”的状态。我们也发现这些捡拾行动是地方性的,覆盖的区域是有限的,也未形成任何规模和影响。

也由此,原上草自然保护中心和成都根与芽环境文化交流中心在劲草伙伴生态文化行结束之后,再次走访青海、甘肃两省黄河及其主要支流流经的5个县,从西宁出发到甘肃甘南夏河县,玛曲县,途径青海果洛州久治县,到甘德县岗龙乡(班玛仁拓),再到玛沁县和同德县河北乡,拜访该区域的5家在地环保组织,以及与20余名环保组织成员。

我们在走访中对社区自组织负责人以及来自该区域的牧人进行访谈,了解黄河源草原垃圾的现状和当地环保组织和社区应对垃圾问题遇到的困境和需求;实地民间调查当地乡镇和县域内垃圾末端处理情况和硬件设施条件,如填埋场的完善程度,有没有回收站以及回收情况。

从青海黄南藏族自治州同仁县瓜什则乡进入甘肃省地界后,我们的车行驶在新修的旅游环线公路上。每隔几十公里处便可看到 “全域无垃圾州”,“请保护野生动物!”等大型广告牌。再仔细看公路两边的栏杆和草场的网围栏,我们不由地感叹:“哇!非常干净整齐!”

这场“环境”从2015年拉开帷幕,那时甘南藏族自治州被列入国家全域旅游示范区创建名录,整个甘南州把城乡环境综合整治纳入县区一把手考核内容以及推动网格化管理体系,在全域内形成“全民发动,全员参与,全域治理、全时保洁”的工作格局,两年之内从原先“脏乱差”的现象蜕变成一个焕然一新的“全域无垃圾”州。

直至今日,甘南州走在西北五省的前列,以自身工作成果回应总提出的把我国建设成“生态文明”大国家的号召。这不仅从地方政府的公众环境教育的影响力上看得出来,还可以从基础设施建设和非常周到的环卫布局中可以看出来。比如,视野范围内能看到公路两侧放置了非常结实的垃圾桶;阴雪天公路环卫工人准备着盐沙,以防路面结冰造成车辆交通事故(青海省的广大农牧区公路也有类似设置)。

从甘青两省地界继续向南行进不到十几公里,我们就进入了夏河县甘加乡。十一月初的高原,虽已初入寒冬,初雪也早早降下,风有点大却让人感觉不那么冷。窗外的太阳悬挂在低空,看着红润却已经没有夏天的火辣热,阳光照在车窗上暖暖的。

在甘南州这场“环境”之外,一些伙伴默默地通过点滴的行动践行着建设生态文明的理念,把守护草原作为他们的使命,带动草原牧民开展捡拾垃圾、进行水质监测、开展青少年自然教育课堂、开发当地特色的手工产品等等。他们中有牧民、有寺院的僧人、也有从城市“洄游”的年轻人。

在甘南州访谈的两组伙伴,他们多年从事环境与生物多样性的保护工作,同时在探索当地草原生态保护和社区可持续发展的同时,草原垃圾也是他们的关注点之一。

访谈的第一个小组是甘加环保志愿者团队,他们在夏河县的甘加乡,由乡里关注环保的牧民、归乡大学生等自发地组成,而这个环保小组里的核心人物是出自甘加乡,现为拉卜楞寺闻思学院的格西阿克桑杰(善觉)。团队依托当地传统文化,培育和提升当地青年大学生和牧民对垃圾监测、物种调查、草场管理等的能力,在乡里开展生态游学,自然教育以及联合有资质的社会企业、爱心环保人士开发环境友好型的当地手工产品。

善觉是甘加环保志愿者团队的发起人,也是团队项目的策划和执行。关于户外垃圾,善觉认为“在甘加草原上,只要有人踏足的地方便能看见垃圾。垃圾的产生首先源于日常生活,其次是建筑垃圾和公路垃圾”。每年的夏天,甘加草原的13个部落200多位牧民志愿者在阿克桑杰团队的带领下,在各自草场上进行垃圾捡拾,然后由农用三轮车运输到一个方便的地方,集中将可回收的垃圾龙8long8,如塑料饮料瓶、易拉罐、纸箱和废铁等分类出来拉到县城售卖,所得钱款由可靠的牧民保管,归入环保志愿团队的活动经费中,将不可回收的垃圾由三轮车运输到县城的填埋坑里统一处理。在夏河县,这些不可回收垃圾处理的方法目前多为填埋和焚烧。

在甘加草原,捡拾到的户外垃圾的运输成本远远高于这些可回收物卖出去的价值。中国藏区每个乡镇垃圾捡拾和回收都会遇到类似这行的境况,牧民既是捡拾者,也是这些垃圾的买单者。如果社区发起捡拾行动,每个成员可能就要承担每个家庭100元-200元/年的活动费用,投入劳动的同时,也需要牧民自己投入资金。这既不高大上龙8long8,也不赚钱的捡拾环保行动,我们会想为什么牧民和他们的社区还在坚持做呢?

阿克桑杰姐姐家院外有个十六、七平米矮小的茅屋,没有设门,里面杂乱地堆着一些东西。走上去细看才发现在一边墙角整齐地堆放着一沓沓纸盒,另一边角落堆放的是一些废木材,还有一些废金属。

阿克桑杰说,这是甘加环保志愿团队堆放可回收垃圾的一个点。除了每年夏季1-2次的集体捡拾后的一些可回收垃圾堆在这里,姐姐家一年的可回收垃圾都会放在这里;也有村民把纸箱和瓶罐带过来放到这儿。等存到足够的量时再将把这些物品用三轮车运送到县上的回收站卖掉,填补一些运输垃圾的路费。

甘加镇上没有垃圾回收点,出售可回收垃圾需要到县上才能实现。从乡上到县城大约30公里,如果乡上没有运输垃圾车,租一辆可载重2500kg的小货车约200元;若有车,从村上到县里往返加油费至少花费80元。

我们通过走访了解到,垃圾的回收价格低,回收点少,几乎在甘青藏区的乡镇上找不到一个像样的垃圾回收点。除了个别乡镇人口数量相对较大,地方经济发展状况相对较好的、州府所在的地级、县级市。我们同时也了解到,可回收的物品种类较少,在玛曲县回收垃圾大类和价格情况如下所示,基本和其他地方的垃圾回收价格相差无几:

据我们2020年9月劲草伙伴生态文化行在阿尼玛卿进行的户外垃圾的捡拾及称重,户外垃圾数量最多的是塑料瓶和易拉罐垃圾,占捡拾垃圾总量的33%;其次是塑料类垃圾,占捡拾垃圾总量的29%;纸盒和废铁分别占17%和11%。若用简单的数算按以上可回收垃圾比重和按以上的回收价格(图)进行处理,社区和在地伙伴需要多长时间,另外凑够多少公斤的可回收垃圾才能够覆盖这部分垃圾处理回收所花费的运输、人力和储藏的成本?

又以监测数据为例,可回收的垃圾占比约是捡拾垃圾总量的61%,如果将这部分可回收垃圾做了妥当处理,草原生态需要消化的垃圾是垃圾总量的三分之一。也就是说100公斤的草原失控垃圾,经过当地环保组织和社区的分类和管理,61公斤的垃圾可以作为回收物进行储藏并不定期回收处理好,而就地需要处理——焚烧或填埋的只有39公斤。这就是像善觉一样的在地伙伴和环保社区一直希望实现的一个状态,希望填埋或是焚烧的垃圾、或通过循坏再利用的方式让土地自动消化的垃圾量可以变得更少。

在高原上,玻璃垃圾是草原、湿地、农田等自然环境需要自己降解和消化的户外失控垃圾之一。玻璃垃圾的主要来源有两种:一是城镇化过程中旧砖房翻修或混凝土楼层的改造所产生的玻璃垃圾,毕竟玻璃门窗是现代建筑的一部分。由于高原地区目前尚未形成健全的垃圾回收和处理机制,这些建筑工地的玻璃垃圾由工人直接倒入填埋场,不做任何处理。

第二种玻璃垃圾的来源是酒瓶。在草原,随便找个风景美丽的地方想坐下来歇歇脚,我们总能看到玻璃瓶零零散散洒在草原上到处都是。这样的垃圾的捡拾工作极其复杂和不易,大部分玻璃碎渣经过很长时间深深地嵌入土壤内。高原的农牧民尤其是男子,在虫草采挖结束后的夏天或是整个漫长的冬季,喜欢聚在一起,喝酒嬉乐。啤酒是高原男子最喜欢的饮品之一,其次是青稞白酒。因此,当黄河源的环保探索伙伴们遇到这些情况时,他们又是如何处理的呢?

对于“不回收”的垃圾,当地环保探索家们还能找到“其他价值”吗?很显然,在合适的地点和合适的时间空间内只要能够不断探索和挖掘,万事还是皆有可能的。

玛曲县生态环境保护协会的青年团队就在致力于探索这样一个社会课题:玻璃垃圾的可循坏再利用方法。是的,我们在玛曲县城有幸访谈到一群年轻有活力的环保探索团队——玛曲县生态环境保护协会。我与来自成都根与芽的罗丹和交巴东知的团队一起探讨了县域内户外失控垃圾的民间捡拾行动状况,以及他们团队在该领域的创新和其他新的思路。

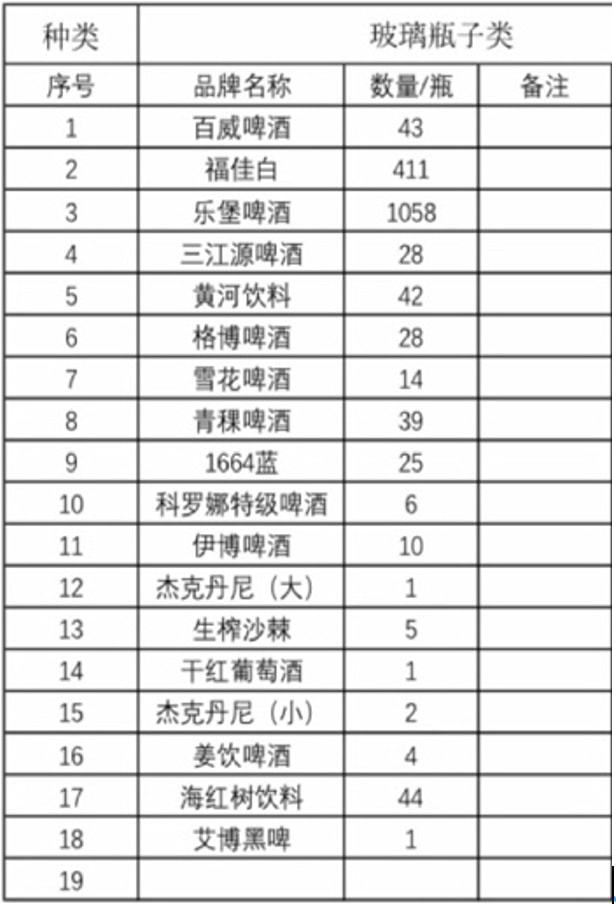

“废弃的啤酒玻璃瓶本是一种可资源化的垃圾,目前却没有进入回收环节,而是进入了垃圾填埋场填埋,占据了区域宝贵的土地资源(玛曲县生态环境保护协会,2020)”。全县人口为5.8万、总面积达1.02万平方千米的玛曲草原来说,玻璃垃圾的循坏再利用概率为几乎为零,更不用说实现玻璃垃圾回收。但是交巴和他的团队在玛曲县综合执行队的帮助下,开始了长达两年多余的啤酒玻璃瓶的回收及其危害的宣传工作。

似乎环保探索者们总能找到适合当地的一套做法和手段。交巴和他的团队将25个垃圾回收桶放置在固定的场所:餐馆、茶楼、宾馆和其他娱乐场所门口,标注投放玻璃瓶垃圾桶,并给这些场所的负责人介绍这项回收工作,呼吁这些负责人们可以给这项回收工作给予支持。

协会会长每周亲自带着志愿者,开着三轮车前往各个玻璃瓶回收桶投放点进行回收和统计核查、登记回收信息等工作。每个季度,协会核心成员都会做玻璃瓶垃圾品牌监测和统计工作。据交巴介绍,每个季节监测和统计好的品牌和酒瓶数量的差异非常大,这背后也有着非常有趣的经济现象;比如,某个季节价位较高的酒瓶数量增多,而一般季节比较平价的酒类玻璃瓶较多。

作为协会秘书长的交巴在西南民族大学攻读硕士研究生期间接触到环保工作之后,对于当时玛曲县的生态环境状态和县城周边的环卫条件很是忧虑,那时在民间很少有人讨论“环保”或“循环利用再生资源”是一个什么样的社会环境课题。

交巴的家乡玛曲县很美,但每次放假回到家乡都能看到人们有意或无意地乱丢垃圾和遍地被随意丢弃的玻璃瓶,而通过公众环境教育完全实现“零废弃”这样的状态是一个漫长的过程。

自从他们团队进行玻璃垃圾的回收工作之后,县城的玻璃垃圾的确减少了很多,但他们的收集储藏玻璃酒瓶的空间需求越来越大,由原来协会院子的一角改换成二、三亩地大小的院子,四周用砖砌墙围起来(如下所示)。这巨大的回收工作在这里有序地开展。

而未来,如何让玻璃瓶垃圾成为“有价值”的垃圾并可循坏利用是一个摆在交巴和他的伙伴们面前而且需要他们继续探讨和摸索的难题。希望有更多人可以关注到玻璃瓶垃圾,能积极建言献策如何以最低成本的回收方式,最高效率的管理模式,让玻璃瓶这种被定义“垃圾”让它们脱胎换骨成为一个可循坏利用的资源。

走访完据点在甘南藏族自治州的两个一线县道上一路奔驰,从甘肃地界跨回至青海省果洛藏族自治州久治县,再从德玛高速经过果洛甘德县,连夜抵达果洛州府玛沁县。这段路全程大约310公里,考虑到高原天气多变的因素,我们计划在县城见阿克金巴——甘德县班玛仁拓夏尔乎寺的僧人,也是班玛仁拓野生动植物保护协会的项目协调官员。

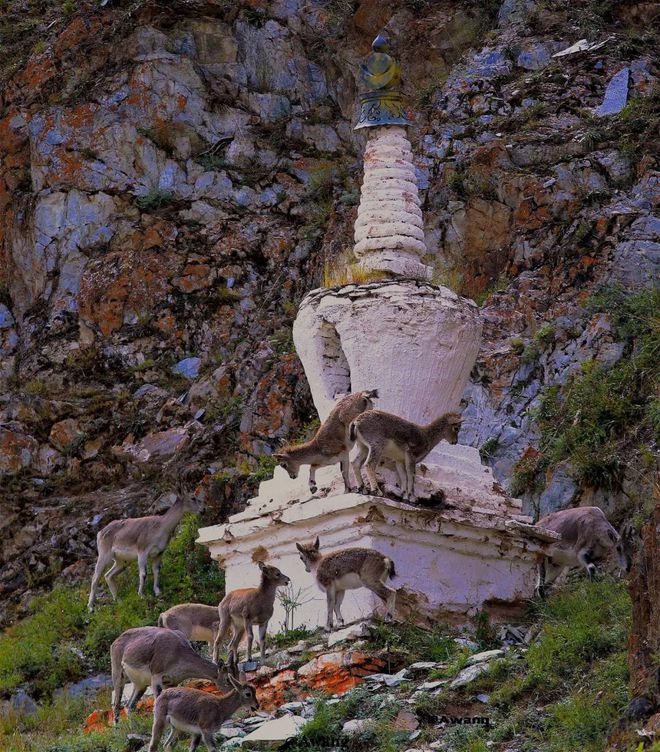

在加阳东云的带领下,阿克金巴与当地僧众一同实施对神山班玛仁拓的保护行动,包括救助神山上的珍稀野生动植物以及在岗龙乡内开展户外垃圾捡拾。

班玛仁拓神山在黄河边上,在夏季河水泛滥时,从上游漂下来的各种生活垃圾冲到神山周围的河岸上,或是通过流经班玛仁拓的黄河冲到黄河下游(详情见公号“baimarentuo”)。阿克金巴说,在甘德县岗龙乡从最开始做捡拾行动时,数量客观的垃圾必须得通过大卡车从乡里运到县城的填埋点。但由于交通不方便,每次的运输费用高达上千元!而那时,协会也没有相关垃圾分类与管理的知识。再后来,协会开始实施垃圾分类管理的方法,在乡镇附近建立垃圾处理中转站,将可回收和不可回收垃圾分开处理,可回收垃圾进行储存处理,不可回收垃圾定期运送到县上的填埋点。而这样的捡拾行动从一直持续到现在,班玛仁拓神山在当地僧众的努力下被很多人认识和认可。2020年底班玛仁拓协会在创绿家的支持下启动更有规模的垃圾捡拾与分类处理项目。

除了在班玛仁拓,黄河源还有很多以乡、村/社为单位,或是其他形式自发组成的民间垃圾捡拾志愿小组,他们的捡拾行动没有任何报酬。“有时小组成员自掏腰包承担捡拾回来的垃圾运输集中处理的成本”(慈诚扎西口述,2020)。他们默默无闻,守护着黄河源的草原、神山和圣湖。

此次调查,我们还访谈了环绕阿尼玛卿周围的三个乡——东倾沟乡、下大武乡和大武乡的基层环保自组织,也访谈了坐落在拉加镇的玛隆保护协会、同德县河北乡自然山水环保团队和雪麻乡环保小组负责人,参观了甘德县清珍乡和河北乡的垃圾填埋场。

基于访谈和实地调查,我们针对黄河源-阿尼玛卿区域的户外垃圾来源、处理方式以及当地的垃圾处理设施进行了总结:第一、由于地域宽广,牧民居住分散,村、社里基本没有填埋场等垃圾处理设施;第二、有基础垃圾处理能力的乡镇上的垃圾处理设施建设情况大致相同,都是挖了一个简易填埋场,填埋场的四周由网围栏围起来。

在甘德县清珍乡附近的一个填埋场,我们看到填埋场入口没有任何防护,一户牧民的十余头牦牛正在垃圾堆里觅食(见图11)。而填埋场周围的草场上随着秋风的节奏有些塑料袋早已轻盈飞扬。我们试着驱赶那些牦牛,可它们完全不理会人的叫喊和挥手。我们再试着拿出车里剩余的饼子吸引在垃圾堆里觅食的小牛犊,它没搭理我们跑到另一边去了。看到这些,我们开始担心垃圾填埋场的不规范建设对当地环境和人畜存在一定的威胁,比如造类生活环境的污染、家畜误食垃圾导致疾病甚至死亡,填埋的垃圾污染附近水源等。

经过五天的走访和调查,我们发现牧民对捡拾行为有较大的改观,从最初的嘲笑到现在的认可,并自觉认为垃圾管理的必要性成为一个共识。但从乡村治理层面而论,我们仍然缺少专业的垃圾管理方法。同时也需要相关机构加强这方面的管理并作出相应的调整,比如是否可以建立回收点,建立更规范的填埋场,严格投入利用垃圾箱问题等。最后我们从垃圾的产生源(丢弃)进行了分析,可以将它分为以下三类:

关于黄河源的民间捡拾行动的起源,经过我们的调查和梳理,大概是2000年虫草经济迅速升温之后开始的。据捡拾活动负责人说,虫草经济的暴利促使很多外来人到阿尼玛卿区域,和牧民一样吃住在草场进行采挖和收集虫草,整个虫草季大概60多天。

在东倾沟乡,一家牧民的草场每年至少有300人在采挖虫草(Sulek,2011),几乎是平日生活在这边草场人数的百倍。而采挖虫草十余年来,外来人口集聚产生的生活垃圾,加上黄河源牧民近乎为零的草原户外垃圾管理经验,生活垃圾成为牧民自身以及他们家牲畜生活空间内的一大安全隐患,同时没有管理的塑料垃圾也影响黄河源特有的自然景观。

根据班玛仁托和玛隆生态保护两家协会在黄河岸边捡拾垃圾的经验,旧衣物和旧鞋子也是户外垃圾的重要组成部分。两家机构都会在以往捡拾活动中做一些清点,但未能做具体的数据记录,致使我们目前在呈现垃圾调查情况时缺少一些数据的支撑,也很遗憾未能做更多的分析和作出应对相关问题的对策。但从另一方面,图片数据的丰富足以可以佐证“旧衣物和旧鞋子”的处理不当,不断提高当地志愿者处理和管理生活垃圾的费用。

黄河源阿尼玛卿区域地广人稀,每个乡镇均设立的是简易填埋场,在比较偏离牧民居住的地方。有的是深沟,再向下深挖便是20余米高的大坑;有的只是一个不高的坑,但面积相对大点,没有深挖,四周是网围栏;还有好一点的填埋场选址比较慎重,四周环绕着山丘,内墙是用水泥石头筑起来的。以上三个不同的填埋场在不同程度的成为向外泄漏垃圾的二次污染源,因为在乡镇上,除了牧民居住的房舍外,其他空地都是有围栏或没有围栏的牧场,牧民的牛羊,流浪狗可以随意自由出入这些填埋场觅食。其次,高原的春、秋和冬三个季节都有较大的风,运输过来的垃圾若如没有做好填和埋的处理,比较轻盈的垃圾比如塑料物等,可以飘飞在填埋场附近,影响牧场景观。最后,也是比较重要的一点是,填埋场的选址和水源之间的距离的重要性也值得关注。因为阿尼玛卿是三江源地区重要的水源,其周围有重要的湖泊、河流和湿地,填埋场也将成为这些包括地下水的污染源。

根据国家统计局2020年2月公布的数据显示,截至2019年底中国总人口为14.05亿。国家体育在总局等官方平台数据显示,我国户外出游人次达5.39亿 ,泛户外运动人口达约1.45亿,占总人口的10.3%。伴随着越来越庞大的游客人群,随之而来的旅游垃圾问题日益凸显——据世界银行2018年报告显示,全球每年产生垃圾 20.1亿吨,其中33%被人类随意丢弃在户外。如果按我国每年5.39亿人次的出游体量,10人中有1人将消费的500ml的饮料瓶(15g/个)扔弃,光这一项,每年就会有8085吨塑料垃圾流失在外(净山净心,2020)。

而在青海,随着三江源国家的筹建和生态旅游在全国范围内推介,越来越多的内地游客渴望一睹三江源的神秘景观。在黄河源,游客和朝圣者丢弃垃圾最多的地方是:一是通向神山圣湖的公路两侧,已经成为各类饮品和食品的塑料包装袋的重灾区;二是,以阿尼玛卿神山为例,神山的祭祀台,或是景观台周围的空地已被各类祭祀供纸,供品覆盖,比如风马(制作风马的纸有些可以降解,有些不可以降解,覆盖在草地上厚厚的一层,而且印刷风马的油墨会随着雨水的冲刷渗入土壤中,对土壤和地下水造成污染的威胁)以及煨桑的塑料包装袋(见图10 )。

简言之,黄河源民间捡拾行动是牧民自发参与公共环境卫生治理的行为,牧民持续多年的行动减少了草原垃圾带给牧民和家养牲畜的负面影响。牧民生计完全依赖草地资源,在全球变暖的背景下,他们能感知到草地退化、草质变差等现象,而牧民只能通过改变生活和生产方式——比如减少牲畜的持有量——来缓解对草场形成的压力,这在追求经济效益的当下又产生了新的矛盾。

生活垃圾的有效治理能切实节约碳排放,减少温室气体的产生,有效协同应对全球变暖的问题。而草原失控垃圾的管理,是需要持续输出人力和物力的工作,仅仅依靠牧民自发的捡拾,无法实现可持续的管理,而对长期的捡拾行动者,他们也会可见效率低下的情况下产生一定的倦怠心理。未来我们是否考虑尝试将垃圾与源头生产企业对接,企业在生产产品的同时,是否也该考虑垃圾回收等提升社会责任的问题;是否考虑增设垃圾回收点、设立垃圾回收奖励机制等,如何让垃圾回收网络也能在成本可控的情况下可以覆盖更多的乡镇村庄;与政府、学校等合作,在社区流动开展环境公众教育,让群众认识到垃圾、垃圾食品对成长期儿童的危害,普及一些可持续利用的生活用品、器具,减少一次性物品的使用,促使更多的让群众自发地垃圾减排等等,如何维系牧民与草原垃圾管理的关系,以及如何实现更好的管理,需要大家进一步的行动。

洪翩翩.(2013).清洁青藏线保护长江源——中华环境保护基金会等环保组织发起清洁青藏线保护长江源活动. 环境教育(11),56. doi:.

陈雨卉等. 浅谈生活垃圾填埋场二次污染应对措施研究 [J]. 环境与可持续发展,2017,42( 2) : 84-85.

邀您加入成都根与芽月捐同行计划,支持成都根与芽更好地进行生态社区建设以及环境教育活动,创造一个可持续的未来!